陳廣忠

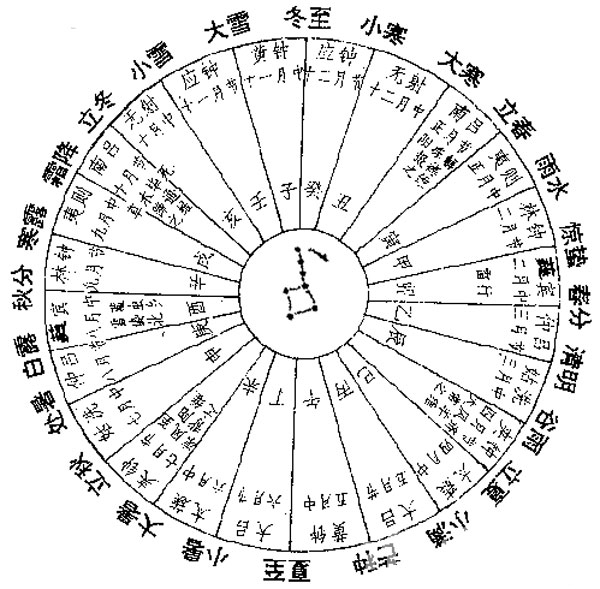

圖1:《淮南子》二十四節(jié)氣圖

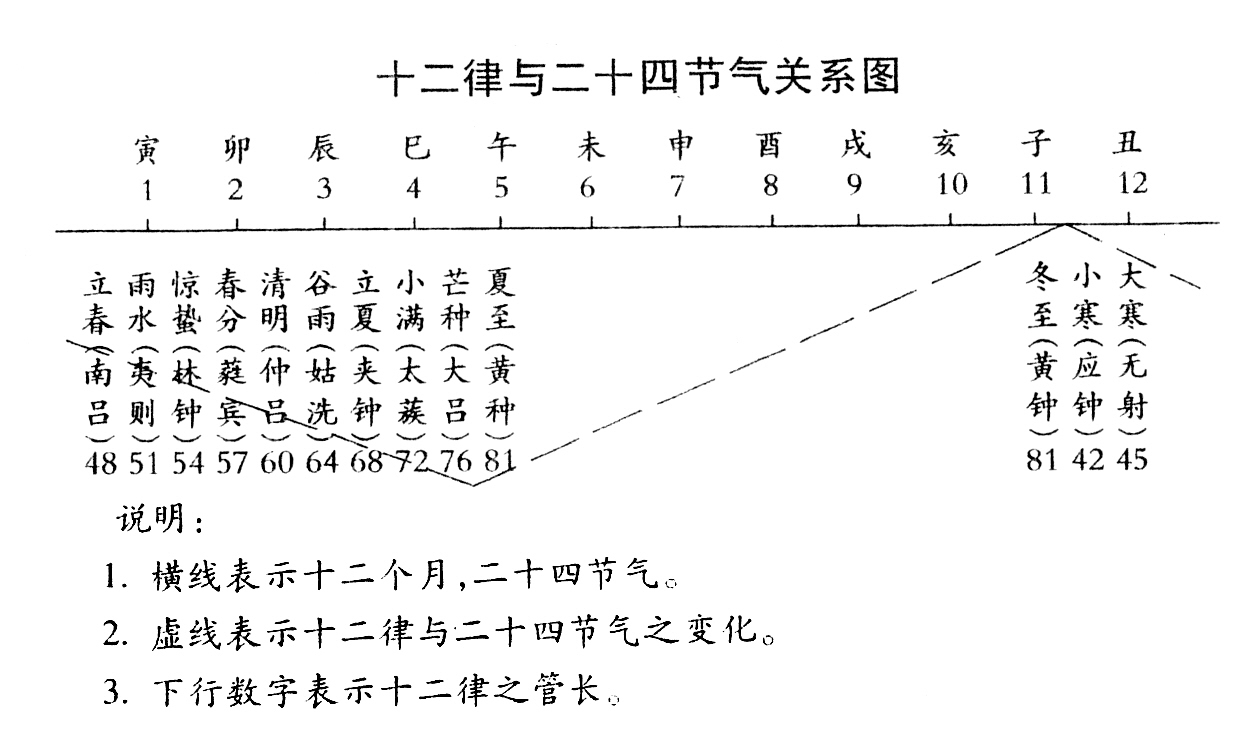

圖2:十二律與二十四節(jié)氣關(guān)系圖

編者按:2016年11月30日,在埃塞俄比亞舉行的聯(lián)合國教科文組織保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會第十一屆常委會,正式通過決議,把中國申報的“二十四節(jié)氣——中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐”,列入聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄(簡稱“代表作名錄”),舉國歡欣。把中華優(yōu)秀文化遺產(chǎn)發(fā)揚光大,走向世界,這是炎黃子孫義不容辭的歷史使命。但是作為廣大民眾,對于二十四節(jié)氣的長期研究和確立,它的科學(xué)依據(jù),卻不大知曉。本文把二十四節(jié)氣的有關(guān)復(fù)雜內(nèi)容,簡要介紹給讀者。

一、先秦二十四節(jié)氣的文獻記載

二十四節(jié)氣的研制,經(jīng)過了漫長的歲月。把永恒的而又無窮的時間,使之科學(xué)化、規(guī)范化,并且付之于實踐,這可不是一件容易的事。

早在《尚書·虞書·堯典》中就記載:“日中,星鳥,以殷仲春。日永,星火,以正仲夏。宵中,星虛,以殷仲秋。日短,星昴,以正仲冬。”(漢)孔安國解釋說:“日中,為春分之日。日永,為夏至之日。宵中,秋分。日短,冬至之日。”夏代距今大約3600年至4000年。那時就知道區(qū)分兩“分”、兩“至”,確立四季了。

西漢學(xué)者戴德撰寫的《大戴禮記》,收有《夏小正》一篇。西漢司馬遷撰《史記·夏本紀(jì)》中說:“太史公曰:孔子正夏時,學(xué)者多傳《夏小正》云。”一說《夏小正》就是夏代的歷法。“正月”有“啟蟄”的名稱。

成書于春秋末期左丘明(前556—前451)撰寫的《國語·楚語上》有:“處暑之既至。”韋昭注:“處暑在七月。處,止也。”可知是節(jié)氣之名。

《管子》一書,編輯于戰(zhàn)國時代。其中的《宙合》有:“以待清明。”《幼官》有“大暑”、“小暑”,“始寒”、“大寒”,《輕重乙》有“冬至”、“春至”(春分)、“秋至”(秋分)等。當(dāng)與節(jié)氣有關(guān)。

產(chǎn)生在春秋時代的《春秋左傳·昭公十七年》記載:“玄鳥氏,司分者也;伯趙氏,司至者也;青鳥氏,司啟者也;丹鳥氏,司閉者也。”玄鳥,就是燕子。伯趙,就是伯勞。青鳥,就是 安。丹鳥,就是錦雞。四種鳥兒,代表四季。可知春秋時代已經(jīng)有了兩“分”、兩“至”的概念。

成書于秦朝統(tǒng)一前夕(?-239年)的呂不韋(前292—前235)及門客所著《呂氏春秋》,出現(xiàn)了10個節(jié)氣。它們是:立春、日夜分(春分)、立夏、日長至(夏至)、立秋、日夜分(秋分)、立冬、日短至(冬至)、雨水、白露。

可以知道,由于春秋、戰(zhàn)國時期,諸侯混戰(zhàn),天下動亂,科研條件以及認(rèn)識水平有限,先秦時期二十四節(jié)氣的體系并未得到確立,出現(xiàn)的名稱也沒有統(tǒng)一,應(yīng)該屬于前期研究階段。

劉魁立先生在《中國人的時間制度——值得驕傲的二十四節(jié)氣》(人民政協(xié)報,2016-12-12期10版)中說:“早在春秋戰(zhàn)國時期,人們根據(jù)日月運行位置、天氣及動植物生長等自然規(guī)律,總結(jié)出了二十四節(jié)氣,到了秦漢年間,完全確立。”從以上所引六種代表性的文獻可以知道,秦代二十四節(jié)氣的名稱尚未完成,怎么就能提早到“春秋戰(zhàn)國”“總結(jié)出了二十四節(jié)氣”?請劉先生公布傳世和出土文獻的資料,以饗讀者。

二、二十四節(jié)氣的科學(xué)依據(jù)

漢朝的建立,結(jié)束了長期的戰(zhàn)亂局面,天下安定,經(jīng)濟恢復(fù),文化繁榮,學(xué)術(shù)發(fā)展,百家爭鳴。在這樣的政治、經(jīng)濟、科研條件之下,二十四節(jié)氣的研究,才能得以進行,最終在淮南王劉安的《淮南子·天文訓(xùn)》中得以完成,并流傳至今。

1,北斗運行與二十四節(jié)氣

《淮南子》中確定二十四節(jié)氣的標(biāo)準(zhǔn),是北斗的運行方向。北斗的運行,同月亮、太陽、五星、二十八宿相配合,組成了一個古代完整的、科學(xué)的歷法、天象體系,這是淮南王劉安及門客的重要的科技創(chuàng)新成果。

對于北斗的運行,《夏小正》中就有:“正月,斗柄懸在下。”“六月,初昏,斗柄正在上。”《史記·天官書》記載:“帝為斗車,運于中央,臨制四方,分陰陽,建四時,均五行,移節(jié)度,定諸紀(jì),皆系于斗。”司馬遷也是把北斗作為定方向、定四時、定時辰的標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)識的。

《淮南子·天文訓(xùn)》中第一次完整、科學(xué)地記載了二十四節(jié)氣的運行體系:

兩維之間,九十一度(也)十六分度之五,而(升)[斗]日行一度,十五日為一節(jié),以生二十四時之變。

斗指子,則冬至,音比黃鐘。

加十五日指癸,則小寒,音比應(yīng)鐘。

加十五日指丑,則大寒,音比無射。

加十五日指報德之維,則越陰在地,故曰距日冬至四十六日而立春,陽氣凍解,音比南呂。

加十五日指寅,則雨水,音比夷則。

十五日指甲,則雷驚蟄,音比林鐘。

加十五日指卯,中繩,故曰春分,則雷行,音比蕤賓。

加十五日指乙,則清明風(fēng)至,音比仲呂。

加十五日指辰,則谷雨,音比姑洗。

加十五日指常羊之維,則春分盡,故曰有四十六日而立夏。大風(fēng)濟,音比夾鐘。

加十五日指巳,則小滿,音比太蔟。

加十五日指丙,則芒種,音比大呂。

加十五日指午,則陽氣極,故曰有四十六日而夏至,音比黃鐘。

加十五日指丁,則小暑,音比大呂。

加十五日指未,則大暑,音比太蔟

加十五日指背陽之維,則夏分盡,故曰有四十六日而立秋,涼風(fēng)至,音比夾鐘。

加十五日指申,則處暑,音比姑洗

加十五日指庚,則白露降,音比仲呂。

加十五日指酉,中繩,故曰秋分。雷戒,蟄蟲北鄉(xiāng),音比蕤賓。

加十五日指辛,則寒露,音比林鐘。

加十五日指戌,則霜降,音比夷則。

加十五日指蹄通之維,則秋分盡,故曰有四十六日而立冬,草木畢死,音比南呂。

加十五日指亥,則小雪,音比無射。

加十五日指壬,則大雪,音比應(yīng)鐘。

加十五日指子,故曰陽生于子,陰生于午。

陽生于子,故十一月日冬至,鵲始加巢,人氣鐘首。

《淮南子·天文訓(xùn)》中又說:

“子午、卯酉為二繩,丑寅、辰巳、未申、戌亥為四鈎。東北為報德之維也,西南為背陽之維,東南為常羊之維,西北為蹄通之維。”

這里對《淮南子·天文訓(xùn)》的術(shù)語“維”、“繩”、“鈎”等加以解釋。

“維”,高誘注:“四角為維也。”一周天3651/4度分為“四維”。

“繩”、“鈎”,高誘注:“繩,直。”《說文》:“鉤,曲也。”本義指彎曲的鉤子。引申有勾連義。可以知道,“二繩”,子午,連接冬至、夏至;卯酉,連接春分、秋分。可以分出兩“分”、兩“至”。

“四鈎”,丑寅,報德之維,連接冬春;辰巳,常羊之維,連接春夏;未申,背陽之維,連接夏秋;戌亥,蹄通之維,連接秋冬。可以知道,“四鈎”,可以分出四“立”。

由此可知,二十四節(jié)氣全年為3651/4日,兩維之間為915/16度。具體分配情況是:冬至——大寒46日,立春——驚蟄45日,春分——谷雨46日,立夏——芒種46日,夏至——大暑46日,立秋——白露46日,秋分——霜降46日。

二十四節(jié)氣,構(gòu)成了一個天象、歷法、氣溫、降雨、降雪、物候、農(nóng)事、音律、干支等的綜合體系,成為古代中華民族生存發(fā)展,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn),順應(yīng)自然規(guī)律,和諧“天人”關(guān)系的理論基礎(chǔ)。

2,月亮運行與二十四節(jié)氣

二十四節(jié)氣,同月亮的運行密切相關(guān)。月亮的運行是陰歷。設(shè)置閏年,就是根據(jù)二十四節(jié)氣中的“冬至”而設(shè)立的。這樣,根據(jù)太陽和月亮的運行規(guī)律,陰陽合歷就制定出來了,并沿用至今。

《淮南子·天文訓(xùn)》中說:

月,日行十三度七十六分度之二十六,二十九日九百四十分日之四百九十九而為月,而以十二月為歲。歲有馀十日九百四十分日之八百二十七,故十九歲而七閏。

“二十六”:高誘注:“六,或作八。”按:“六”當(dāng)作“八”。

本段的計算方法是:

日行度數(shù):1076(月周)÷76(日周)=1328/76(度)

月行度數(shù):27759(日數(shù))÷940(月數(shù))=29499/940(度)

一歲度數(shù)(十二朔望月):29499/940×12=354348/940(日)

“歲有馀”:3651/4日—354348/940日=10827/940日

“十九歲七閏”:10827/940日×19=206673/940日(約合七個月)

這段的意思是:月亮每天進行1328/76度,29499/940日而為一月,而把十二個月作為一歲。每年尚差10827/940日,不夠3651/4日。因而十九年有七次閏年。

比如:2012年閏4月,2014年閏9月,2017年閏6月,2020年閏4月。

3,太陽運行與二十四節(jié)氣

《淮南子·天文訓(xùn)》中運用太陽的運行規(guī)律,來劃分二十四節(jié)氣。主要有兩種方法:

1,圭表測量。

圭表,是中國古代觀測天象的儀器。“表”,是直立的標(biāo)竿。“圭”,是平臥于子午方向的尺子。“表”,放置在“圭”的南端,并與“圭”互相垂直。根據(jù)太陽的出沒方位,和正午高度的不同,以及周期變化的規(guī)律,按照“圭”上的“表”影,測量、比較和標(biāo)定日影的周日、周年變化,用來定方向、測時間、求出周年常數(shù)、劃分季節(jié)和制定歷法。

《淮南子·天文訓(xùn)》中記載:

日冬至,八尺之脩,日中而景丈三尺。

日夏至,八尺之景,脩徑尺五寸。

(唐)歐陽詢撰《藝文類聚》卷三《歲時部上》引作“八尺之表,景脩尺五寸”。當(dāng)正。

這里記載的是測量“冬至”和“夏至”的方法:冬至之時,八尺高的“表”,日影長一丈三尺。夏至之時,八尺高的“表”,日影長一尺五寸。

2,利用太陽與二十八宿的關(guān)系。

《淮南子·天文訓(xùn)》中說:太陽正月處于二十八宿中的營室的位置,二月處在奎、婁的位置……十一月份處在牽牛的位置,十二月處在虛星的位置。

比如:“營室”,正月中,雨水。“虛星”,十二月節(jié),冬至。

4,二十八宿度數(shù)與二十四節(jié)氣

《淮南子·天文訓(xùn)》中說:二十八宿與天球赤道的夾角可以分為不同的度數(shù):角宿十二度,亢宿九度,氐十五度,房五度……七星、張宿、翼宿各十八度,軫星十七度。總共二十八宿3651/4度。

二十八宿運行的度數(shù),與北斗、太陽運行度數(shù)相同。比如:立春,在“危十七度”(今測十六度)。立秋,“冀十八度”(今測十五度。)

5,十二律長度與二十四節(jié)氣

《淮南子·天文訓(xùn)》中用十二律度數(shù),來表示二十四節(jié)氣的時間變化。

《淮南子·天文訓(xùn)》中說:黃鐘處在十二地支子位,它的長度數(shù)是八十一分,主管十一月之氣,下生林鐘。林鐘的管長是五十四分,主管六月之氣,上生太蔟……無射的管長四十五,主管九月之氣,上生仲呂。仲呂的管長六十,主管四月之氣,這樣十二律的相生便結(jié)束了。

比如:“冬至”的時候,與十二律相配的為林鐘,逐漸降為最低音;“夏至”的時候,與十二律配合的為黃鐘,逐漸上升為最高音。

6,十二月令和二十四節(jié)氣

《淮南子·時則訓(xùn)》中記載了十二個月與斗柄、二十八宿、五方、二十四節(jié)氣(其中涉及八個節(jié)氣)、農(nóng)事、政事、物候、氣象、祭祀、軍事、干支、音律、五行等的相互關(guān)系。

孟春之月,招搖指寅,昏參中,旦尾中。其位東方。立春之日……

仲春之月,招搖指卯,昏弧中,旦建星中。其位東方。是月也,日夜分(即“春分”)。

孟夏之月,招搖指巳,昏翼中,旦婺女中。其位南方。立夏之日……

仲夏之月,招搖指午,昏亢中,旦危中。其位南方。日(短)[長]至(即“夏至”),陰陽爭,死生分。

孟秋之月,招搖指申,昏斗中,旦畢中。其位西方。立秋之日……

仲秋之月,招搖指酉,昏牽牛中,旦觜嶲中。其位西方。是月也,日夜分(即“秋分”)。

孟冬之月,招搖指亥,昏危中,旦七星中。其位北方。立冬之日……

仲冬之月,招搖指子,昏壁中,旦軫中。其位北方。日短至(即“冬至”),陰陽爭。

《淮南子·時則訓(xùn)》十二月令的記載,當(dāng)出自《呂氏春秋·十二紀(jì)》,同《禮記·月令》記載相近。所以使用了“日長至”、“日短至”、“日夜分”等詞語。在十二月令體系中,二十四節(jié)氣中的四“立”、兩“分”、兩“至”,則是確定四季、紀(jì)月、紀(jì)年的重要標(biāo)準(zhǔn)。

三、二十四節(jié)氣與中國氣候分界線

張麗先生在《從二十四節(jié)氣成功申遺來看——國際視閾下的非遺保護與傳承》(人民政協(xié)報,2016-12-12期09版)中說:二十四節(jié)氣,“它形成于中國黃河流域。”這種說法值得討論。那么,從年代上來說,是形成于兩漢、唐宋,還是元明清?從流域上來說,是上游、中游,還是下游?從行政區(qū)劃上來說,是青海、河南,還是山東?張先生讀了此文,請將二十四節(jié)氣產(chǎn)生在“中國黃河流域”的材料,公之于眾。

在廣袤的祖國大地上,有一條美麗的河流,它就是淮河。西漢前期,位于淮河中游的淮南國,成為當(dāng)時重要的文化學(xué)術(shù)中心。而他的倡導(dǎo)者,就是淮南王劉安。這位蒙冤自殺的諸侯王,南宋史學(xué)家高似孫在《子略》中稱為“天下奇才”。

1,“天下奇才”淮南王

淮南王劉安“好讀書鼓琴”,博學(xué)多才,著述宏富。在東漢班固(32-92)所著的《漢書》中,就記載了署名劉安的15篇(部)著作。

《漢書·淮南王傳》記載:“(劉安)招致賓客方術(shù)之士數(shù)千人,作為《內(nèi)書》二十一篇,《外書》甚眾;又有《中篇》八卷,言神仙黃白之術(shù),亦二十馀萬言。”其它還有:“初,安入朝,獻《頌德》及《長安都國頌》”,“使為《離騷傳》,旦受詔,日食時上。”《漢書·嚴(yán)助傳》中收有上書《諫伐南越書》。《漢書·楚元王傳》中有《枕中鴻寶苑秘書》。記載在《漢書·藝文志》中的著述有:“《淮南道訓(xùn)》二篇,《琴頌》,《淮南內(nèi)》二十一篇,《淮南外》三十三篇,《淮南王賦》八十二篇,《淮南王群臣賦》四十四篇,《淮南歌詩》四篇,《淮南王兵法》,《淮南王雜子星》十九卷。”

這些著作,涉及《易》學(xué)、哲學(xué)、政治、軍事、文學(xué)、音樂、化學(xué)(煉丹術(shù))、天文、養(yǎng)生等眾多門類,簡直就是一部西漢初期的百科全書。而其中的許多篇章,都是文化、科技創(chuàng)新的產(chǎn)物。

淮南王劉安的著作大多已經(jīng)失傳,而被當(dāng)代學(xué)者胡適(1891-1962)稱為“絕代奇書”的《淮南子》,卻得以幸存。

《漢書·淮南王傳》記載:“初,安入朝,獻所作《內(nèi)篇》,新出,上愛 之。”《史記·淮南衡山列傳》中說:“及建元二年,淮南王入朝。”

“初”,指的是漢武帝即位之初,即建元二年(前139年)。當(dāng)時漢武帝16歲,劉安41歲。

淮南王劉安和門客研制成功的二十四節(jié)氣,收在《淮南子·天文訓(xùn)》之中,在漢武帝即位第三年,獻給了朝廷,并且得到了年輕皇帝的喜愛。那么,二十四節(jié)氣體系的完成和發(fā)布,至今已有2155年。

淮南王劉安(前179-前122)為王42年,都城為“壽春”,即今安徽省淮南市之壽縣。“壽春”之名見于《史記·楚世家》:楚考列王“二十二年(前241年),楚東徙都壽春,命曰郢。”又經(jīng)過19年,具有八百多年歷史,創(chuàng)造出輝煌文化的南方大國楚國,終于在壽春滅亡。

楚國的天文學(xué),非常發(fā)達。1978年夏,在湖北隨縣曾侯乙墓出土二十八宿和“斗”字箱蓋,大約在前430年。楚國天文學(xué)家甘德(一說齊人、魯人),著有《天文星占》,部分逸文收在唐代的《開元占經(jīng)》中。楚懷王時代有天文學(xué)家唐昧(?-前310),著有《星學(xué)》。1978年,在戰(zhàn)國楚地、阜陽出土二十八宿圓盤,墓葬年代是漢文帝十五年(前165年)。而淮南王劉安及門客,也寫出了《淮南雜子星》十九卷。可以說,二十四節(jié)氣的研究,繼承了楚人天文學(xué)成果,科研團隊又進行了詳細的觀測和推算,最終在淮南王國都“壽春”結(jié)項完成。

2,中國氣候自然分界線

淮河——秦嶺一線,是中國南北氣候、地理自然分界線。2010年,蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院陳全功等人,根據(jù)氣候、地理、人文等方面的綜合數(shù)據(jù),制成了《基于GIS的中國南北分界帶分布圖》,分布圖表明,中國南北分界具有自然(氣候、地理)和人文的綜合屬性,分界帶涉及四川、甘肅、陜西、湖北、河南、安徽、江蘇等7個省的130個縣(市)。在中國南北分界帶上,順著經(jīng)度各段中點的連線,稱為南北分界線。而淮南國都古城“壽春”,就在分界線的中點線上。

在這條分界線上,溫度差別相當(dāng)顯著。在我國冬季一月份等溫線圖0℃的走向上,淮河——秦嶺一線基本重合。比如:江蘇洪澤、安徽蚌埠、河南桐柏,歷年來一月份平均溫度為1℃。

淮河——秦嶺一線,四季分明。春季:洪澤,62天;蚌埠,56天;桐柏,69天,平均59天。夏季,平均111天;秋季,平均61天;冬季,平均133天。這就告訴我們,春季時間短,夏季時間長;秋季和春季相仿;冬季時間長。正好體現(xiàn)了二十四節(jié)氣兩“分”兩“至”的特點。

春秋齊國賢相晏嬰(前578-前500)在《晏子春秋·內(nèi)篇·雜下》中說:“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳。”2500年前人們就發(fā)現(xiàn)了淮河具有南北分界線的特點,請問張先生:“黃河流域”有這個特點嗎?

所以,淮南王劉安在天時、地利、人杰等條件齊備之下,二十四節(jié)氣終于研制成功。

作者簡介:陳廣忠,1949年生,安徽淮南人,安徽大學(xué)文學(xué)院教授,研究《淮南子》36年,出版有關(guān)著作28部(獨著23部,合著5部),其中中華書局出版《全本全注全譯淮南子》等3部,上海古籍出版社出版北宋本《淮南子》校點等2部。

附記:

2016年11月30日,二十四節(jié)氣列入聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄,消息傳來,舉國歡慶,淮南市當(dāng)然亦不例外。但淮南市政協(xié)文史資料委員會的同志發(fā)現(xiàn),通篇報道消息均未提及淮南市及《淮南子》,更是將二十四節(jié)氣體系的創(chuàng)立起源與依據(jù)歸因于黃河流域,存在重大的表述漏洞和論證缺陷,立即撥通電話向國家相關(guān)部門和協(xié)會反映。市政協(xié)一方面著手組織撰寫了系列文章在“淮南發(fā)布”官方微信平臺、“同步閱讀”、今日頭條及“江淮時報”等媒體刊物上進行呼吁,得到全國民協(xié)專家王錦強同志的認(rèn)同,其于12月22—25日,在福建省寧德市主持召開的冬至民俗文化節(jié)專家研討會上,特意提到二十四節(jié)氣申遺成功但忽視淮南的問題,引起與會專家的重視;另一方面通過安徽省淮南子研究會聯(lián)系到安徽大學(xué)中文系教授、數(shù)十年從事淮南子研究且成果頗豐的陳廣忠同志,積極提供資料并引導(dǎo)鼓勵其針對國家相關(guān)媒體發(fā)布的全國專家組專家就申遺理論表述的有關(guān)缺失與不足,撰寫學(xué)術(shù)論文予以澄清曲解。陳教授欣然受命,3日內(nèi)成稿6萬余言,后再三精煉濃縮成6500字的普及精華版,題名《〈淮南子〉二十四節(jié)氣的創(chuàng)立和依據(jù)》,今全文發(fā)表,以展世人。

淮南市政協(xié)