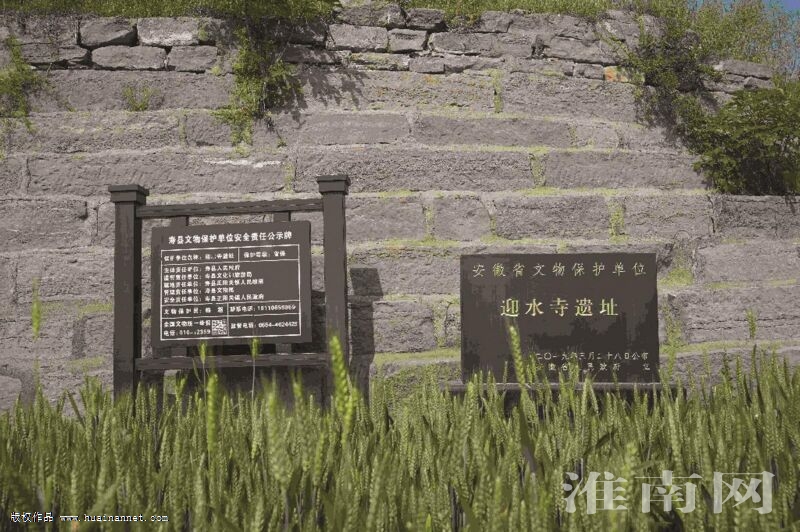

壽縣正陽關鎮是一座千年古鎮,該鎮地處淮河、潁河、淠河三水交匯處,扼守淮、潁、淠三水咽喉,是淮河中游重要的水運樞紐,當地有“七十二水通正陽”之說。因水興鎮,至今這里依然留存大量與水相關的歷史遺跡,其中安徽省文物保護單位“迎水寺遺址”就是典型代表。

正陽關迎水寺遺址緊挨淮河,史料記載其建于清朝,當下,遺址上的廟宇已完全損毀,但其由石條夯砌而成的基座依然高高聳立在淮河岸邊。近日,淮河早報、淮南網記者對該寺遺址進行了探訪。走近遺址,目測整個基座有兩人多高,夯砌基座的條石有一人多長,巨大而厚重,宛若“巨石陣”。基座上部面積比一般小廣場還要大,臨河一角豎有燈塔,是這段曲折航道的重要航標。

對正陽關歷史有著深入研究的退休教師汪洋介紹,迎水寺是宗教場所,更是水利工程。這座寺廟迎著在此拐彎的淮水而建,基座牢固,可有效化解洶涌洪水對堤防的沖擊,能保古鎮安全,故名迎水寺。

當地年長百姓介紹,迎水寺遺址上面曾建有寺宇三進院,房屋數十間,供奉有“三官老爺”,廟宇雕梁畫棟,綠樹成蔭,有“小篷萊”美譽。寺內還有一楹聯,曰:“五六月間無暑意,二三更后有漁歌”。汪洋說,迎水寺依河而建,清朝時,過往船民行船經此時,多會撒銅錢許愿祈福,久而久之,河里堆積了大量銅錢,上個世紀六七十年代,他們在迎水寺遺址旁游泳時,還能撈到大把銅錢。

新中國成立后,淮河及其支流上游建起了多座大型水庫,淮河兩岸筑起了大堤,在兩岸低洼處分段修了排澇灌站,這些水利工程的投用,有效消除了正陽關水患,迎水寺也隨著歷史的演進,逐漸凋敝衰落,成為淮河流域的重要文物遺址。(記者 蘇國義 攝影報道)